【保存版】車載アイソレーターの正しい接続方法!初心者でも安全に取り付けられる手順解説

アイソレーターは、車中泊やキャンピングカー、業務用バンなどにおいて、サブバッテリーを効率的かつ安全に運用するための重要な装置です。しかし、初めて導入しようとする方の中には、「どうやって接続すればいいか分からない…」「配線って難しい…」「安全に取り付けられるか不安…」と感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、そういったアイソレーター初心者の方に向けて、接続の基礎知識から配線・ヒューズの取り付け方法、動作確認の手順、そしてメンテナンスのコツまで、ステップ形式でわかりやすく解説しています。これから車載アイソレーターを導入しようと考えている方、DIYで取り付けを検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

アイソレーター接続の基礎知識

車中泊やキャンピングカー、キッチンカーなどでサブバッテリーを活用している方にとって、「アイソレーター」は必須ともいえるパーツです。

しかし、初めて聞く方にとっては「そもそも何のために使うの?」と疑問に思うかもしれません。ここでは、アイソレーターの基本的な役割や仕組み、種類の違いなど、接続に入る前に知っておくべき基礎知識をわかりやすく解説します。

①アイソレーターの役割と必要性とは?

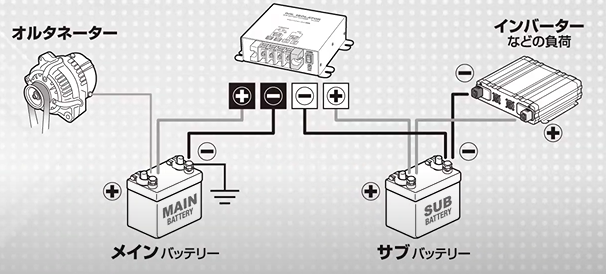

アイソレーターは、メインバッテリー(車のエンジンを動かすためのバッテリー)とサブバッテリー(電装品などを動かすための補助バッテリー)を分離して充電電力を管理する機器です。

通常、エンジンをかけている間はオルタネーター(発電機)によって電力が供給され、両方のバッテリーを充電しますが、エンジン停止後もそのままだとサブバッテリー側からメイン側に電気が逆流してしまう恐れがあります。この「逆流」を防ぎ、メインバッテリーの電力を守るために、アイソレーターが必要になるのです。特に長時間の車中泊や電装品を頻繁に使う環境では、バッテリー上がりを防ぐという点で非常に重要なアイテムになります。

②接続しないとどうなる?

アイソレーターを接続せずにメイン・サブ両方のバッテリーを並列で繋いでしまうと、サブ側で家電や照明を使っている間にもメインバッテリーの電気が消費されてしまうため、翌朝エンジンがかからなくなる…という事態が起きることも。特に冬場や寒冷地では電圧低下が早く、リスクは高まります。

③アイソレーターの種類と接続方法の違い

アイソレーターには主に以下の2種類があります。

電磁式アイソレーター(ソレノイド式):電磁リレーによってバッテリー間の接続を制御。比較的安価で、DIYでも扱いやすい。

ソリッドステート式(電子式)アイソレーター:電圧感知によって自動的に切り替えを行う。取り付けはやや複雑だが、故障が少なく高性能。

このように、製品の種類によって接続手順や配線方法が異なるため、事前に自分の車両と使用目的にあったタイプを選ぶことが重要です。

④アイソレーターの仕組みと電気の流れ

簡単に言えば、エンジン始動中はオルタネーターから電気が供給され、アイソレーターを通してメインとサブの両バッテリーが充電されます。一方、エンジン停止後はアイソレーターが電気の流れを遮断し、メイン側に電力が戻らないようにします。つまり、サブバッテリーだけを使って家電を動かすことができるため、メインバッテリーの消耗を防ぐことが可能になるというわけです。

アイソレーターの接続手順

アイソレーターの仕組みを理解したら、いよいよ取り付け作業に入っていきましょう。

ここでは、初心者でも安全かつ確実に取り付けできるように、ステップごとに手順を解説します。

まずは必要な道具の準備から確認していきます。

用意するもの、必要な工具、手袋などの保護具、サブバッテリー(必要数)

1.アイソレーター本体(使用車両に合ったもの)

2.配線コード(車種や距離により太さ・長さを選定)

3.ヒューズ&ヒューズホルダー

4.ギボシ端子・圧着端子

5.絶縁テープ、タイラップ(配線固定用)

6.ラチェット・スパナ類(ボルト締め用)

7.電工ペンチ(配線加工用)

8.検電テスター(通電確認用)

※作業前の注意点と準備

メインバッテリーの端子を必ず外しておいてください。感電やショートを防ぐため、作業前にメイン・サブ両バッテリーのマイナス端子を外しておきます。配線ルートもあらかじめ決めておきます。車両のどこを通すか(エンジンルーム→車内など)を事前に確認(仮配線)し、障害物や熱源を避けたルートを選びます。アイソレーターの設置位置を決定する振動の少ない場所、かつアクセスしやすい位置に設置するのがベスト。エンジンルームに固定する場合、防水性能・処理も確認しましょう。

アイソレーター接続の基本ステップ

以下は一般的なアイソレーターの接続手順です。

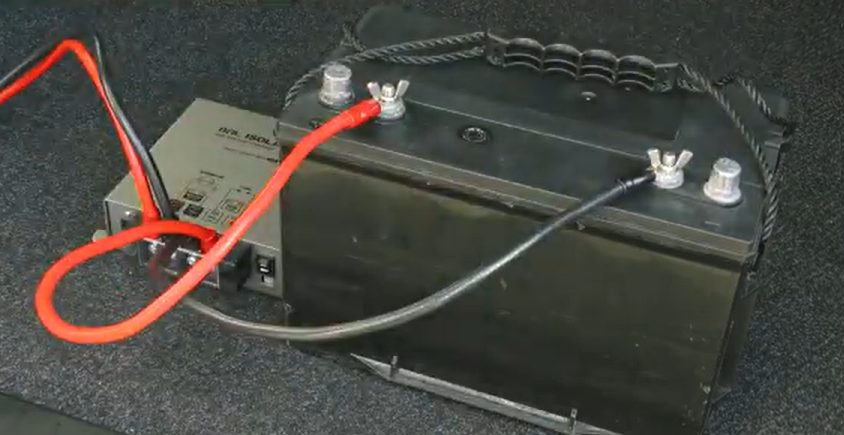

STEP①:本体へケーブルを接続

端子台のカバーを外して、各ケーブルを接続します。

STEP②:サブバッテリーとの接続

アイソレーターの「SUB」側から、サブバッテリーのプラス端子へ配線。

こちらにも同様にヒューズを取り付けます。

STEP③:メインバッテリーとの接続

メインバッテリーのプラス端子からアイソレーターの「MAIN」側へ配線します。

ヒューズホルダーをできるだけバッテリー端子の近くに設置します(トラブル防止のため)。

STEP④:アース(マイナス)線の接続

メイン・サブ両方のバッテリーは、しっかりと車体アースされていることが前提です。

アース不良は誤作動の原因になるため、確実に取付されている事などを確認ください。

STEP⑤:ACC電源の接続(必要な場合)

一部のアイソレーターは、エンジンのオン/オフを感知するためにACC電源(アクセサリー電源)への接続が必要です。

ヒューズボックスなどから取り出して配線します。

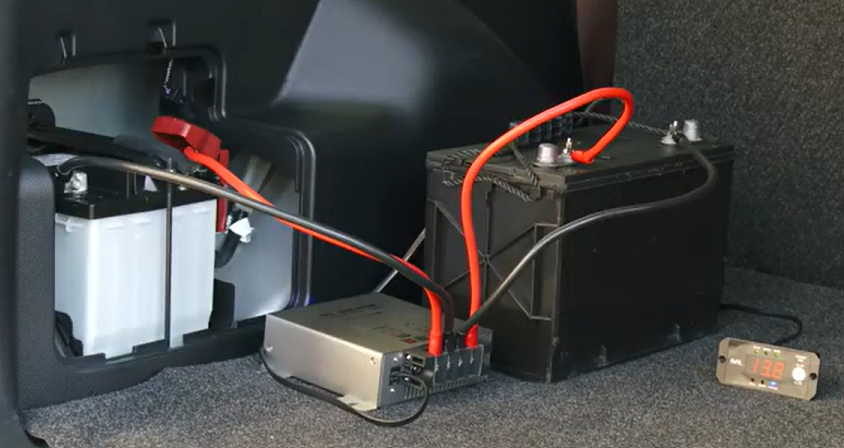

STEP⑥:本体の取り付け

アイソレーターを振動の少ない場所にしっかりと固定します(ボルト留めやステー使用)。

水や埃に直接触れないような位置が理想です。

配線作業に慣れている方ならDIYでも十分可能です。

ただし、以下のような場合はプロへの依頼も検討しましょう。

・配線の知識がまったくない

・車内の内装を剥がす必要がある

・サブバッテリーが高出力(100Ah以上)で、電流値が大きい

また、車検対応のためにも、安全性を重視した施工が求められます。

配線の取り付け

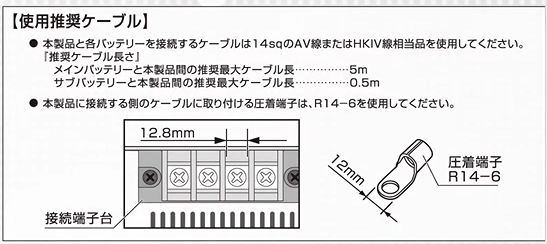

アイソレーターを安全かつ確実に機能させるには、配線の太さ・長さを正しく選ぶことが非常に重要です。ここでは、接続の心臓部とも言える配線に関する基本と、具体的な取り付け方法を解説します。

配線の種類と選び方

アイソレーターの取り付けには、主に「電源線(プラス)」「アース線(マイナス)」の2種類の配線が2本ずつ必要です。

選ぶ際のポイントは以下の通りです。

1.電流値に見合った太さを選ぶ

2.車両の配線距離を考慮し、抵抗を少なくするために太めを選ぶ

3.耐熱性・耐油性がある自動車用電線を使うと安心

例:100Ahのサブバッテリー+走行充電用途なら、14sq以上のケーブルが推奨されます。

配線の通し方のコツ

・エンジンルーム→室内に通す際は、グロメット(防水ゴム)などを使用し防水処理も行う

・配線は可能な限り熱源の周辺(マフラー、ラジエーター)を避ける

配線などの取り付けは、見た目以上に繊細で大切な作業です。

少しでも不安がある場合は、専門業者への相談や取り付けキットの活用も選択肢に入れてみてください。

接続後のテストと動作確認

アイソレーターの取り付けが完了しても、正しく動作していなければ意味がありません。

この章では、エンジン始動時・停止時の電気の流れや、通電テストのやり方、よくあるチェックポイントをわかりやすく解説します。

必ず行うべき3つの確認項目

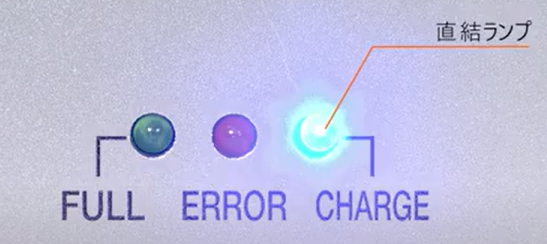

1.アイソレーター本体の作動音やLED表示の確認(製品による)

2.エンジンON/OFFによる切り替えテスト

3.通電チェック(バッテリー間の電圧確認)

最も簡単な確認方法は、インジケーターで確認する方法です。

動作インジケーターがある場合の確認

アイソレーター本体にLEDインジケーターがあります

エンジンを始動し、本体の電源を【ON】にすると

エンジンON時:LED点灯 → 正常動作

エンジンOFF時:LED消灯 → 電源遮断中

この視認でチェックも併用すると、より安心です。

基本の測定ステップ

エンジン停止中に測定

メインバッテリー:12.6V前後(正常)

サブバッテリー:12.5V前後(アイソレーターで遮断されている状態)

→ この時点で両バッテリー間に電気が流れていないのが正常です。

エンジン始動後に測定

メインバッテリー:13.8〜14.5V(オルタネーターが発電中)

サブバッテリー:同様に14.4V以上まで上昇していれば、アイソレーターを通じて充電されている状態です。

エンジンを止めて再確認し、電圧差があればアイソレーターが遮断動作していることが確認できます。

異常があったときのチェックポイント

接続後に何か不具合を感じた場合は、以下のような症状ごとに原因を切り分けてチェックしてみましょう。

1.サブバッテリーが充電されない場合

もっともよくあるトラブルです。この症状が出るときは、配線ミスやアース不良、またはヒューズ切れが考えられます。まずはアイソレーターからサブバッテリーに向かうプラス配線が正しく接続されているかを確認し、ヒューズが飛んでいないかをチェックしましょう。また、アースが不十分だと電気が流れないので、ボディとの接続部分も要確認です。

テスターを使って導通チェックを行うと、断線や接触不良がすぐに見つかります。

2.エンジン停止後もサブバッテリーに電気が流れている場合

この場合、アイソレーターの遮断機能が正常に働いていない可能性があります。

一つ目の原因としては、製品の故障や初期不良。二つ目は、接続ミスによってメイン・サブが直結状態になってしまっているケースです。接続方法をもう一度マニュアルと照らし合わせて、「MAIN」「SUB」の向きが正しいか、ACC電源の取り回しが適切かを再確認しましょう。

3.アイソレーター自体が作動しない場合

エンジンをかけてもLEDインジケーターが点灯しない場合は、ACC電源が取れていない可能性が高いです。

テストで問題がなければ、取り付けは無事完了です!

不安な場合は再度配線を確認すること、そして必ずテスターで実測することが大切です。

よくあるトラブルとメンテナンス方法

アイソレーターは一度取り付けてしまえば基本的には自動で働いてくれますが、使い方や環境によってはトラブルや不具合が発生することもあります。

ここでは、アイソレーター周りでありがちなトラブル事例と、その予防・メンテナンス方法を紹介します。

よくあるトラブルとその原因3つ

1.サブバッテリーに充電されない

配線の緩みや端子の腐食が原因になっているケースが多いです。

車の振動で接続端子のねじが外れかけていることもあるので、定期的に接続部を目視・手で確認しましょう。

2.バッテリー上がりが頻発

エンジン停止中もメイン・サブが接続されたままになっていると、サブバッテリー側の電力消費でメインバッテリーまで枯渇してしまいます。

この場合、アイソレーターがうまく遮断できていない可能性があります。

メンテナンス方法

・接続部の点検(定期的に行う)

アイソレーター本体・配線・バッテリー端子周辺にサビ・緩み・劣化がないかをチェック

必要に応じて接点復活剤を使用し、導通性と耐久性を向上

・アースポイントの見直し

ボディアース部は意外とサビや腐食が発生しやすいため、外して清掃→再接続するだけでも改善することがあります。

・季節ごとの注意点

冬場はバッテリーの電圧が下がりやすく、アイソレーターの誤作動が起きやすくなるため、余裕のあるバッテリー容量を確保しておくのが理想。

※夏場は熱で配線が膨張・緩みやすくなるため、熱源に近い配線の点検を行いましょう。

少なくとも年に1〜2回の点検で、故障を未然に防ぐことが可能です。

特にキャンピングカー・車中泊仕様車では、旅先での電源トラブルを防ぐための定期メンテが非常に大切です。

BALおすすめ商品はこちら

『ノートパソコンが2台同時に使える』※1

⚫︎消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

⚫︎2種類の電源を同時に使用できます。

(AC100V×2口+USB×2口

(TYPE-A 2.4A/TYPE-C 3.0A)=400W)

⚫︎USBポート TYPE-C (3.0A)※2

/TYPE-A (2.4A)を搭載

⚫︎周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付

⚫︎電源入力コード2種類付属

(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)

⚫︎スマホやタブレットPCなどの急速充電対応

⚫︎5種類の安全保護回路を搭載

※1 バッテリー接続コード使用時

※2 USB TYPE-CでのiPhone15以降の機種への充電は未対応です。

まとめ

アイソレーターは一見地味なパーツですが、正しく接続・運用することで、車内電源の安定供給やバッテリーの寿命延長につながる重要なアイテムです。大切なのは、安全性を第一に考え、確実な接続と確認を行うこと。本記事を参考に、自分の車両に合ったアイソレーターを選び、長く安心して使えるサブバッテリーシステムを構築していきましょう。

BAL大橋産業公式オンラインストアでは、アイソレーターの購入はもちろん、

取付に必要な情報なども配信しております。ぜひご検討ください!